Come già visto nella prima parte della nostra riflessione (QUI) tema della fragilità si pone dinanzi al cristiano come un punto scottante, ma allo stesso tempo anche impellente. Si pone come specchio che porta ognuno a guardarsi dentro e a riconoscersi assolutamente umano. È l’insegnamento che Pietro, oggi, sta dando alla Chiesa: nessuno, neppure il Vicario di Cristo brilla di luce propria, nessuno può fare a meno dell’altro, nessuno si può salvare da solo. È in questo momento di sofferenza del Pontefice che comprendiamo la preziosità delle parole che, Cardinale, pronunciò alle Congregazioni generali di dodici anni fa, alla vigilia della sua elezione: «il male peggiore» in cui può incorrere la Chiesa, la «mondanità spirituale». Il rischio di una Chiesa che «crede di avere luce propria» contando sulle proprie forze, sulle proprie strategie, sulla propria efficienza, cessando così di essere il mysterium lunae, cioè di riflettere la luce di un Altro, di vivere e operare sorretta e portata soltanto dalla grazia di Colui che ha detto: «Senza di me non potete far nulla».

E così lasciamoci guidare da Francesco e da quanto ci sta insegnando in questa malattia per comprendere l’importanza di riconoscersi fragili dinanzi al Dio della vita, ancora in questa seconda riflessione.

La fragilità rende più lucidi

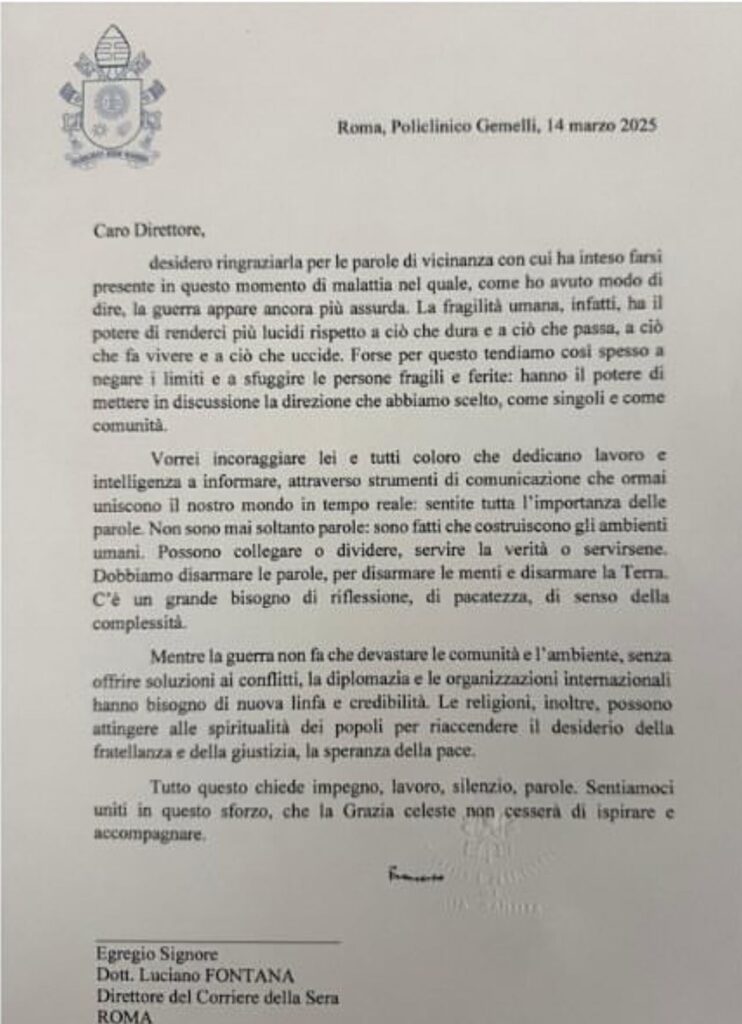

È disarmante la riflessione che il Pontefice Francesco fa in una lettera indirizzata al Corriere della Sera, datata 14 marzo u.s., nella quale scrive “La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità”.

Queste righe scritte dal Papa, malato, che affronta la sofferenza nella fragilità aprono ad una riflessione teologica ed antropologica. Francesco ha fatto della fragilità uno dei registri chiave della sua riflessione, in particolare in Laudato si’, Fratelli tutti e in Amoris laetitia. Le fragilità delle coppie e, più in generale, del creato e degli esseri, si presentano come appello alla responsabilità dei credenti e di tutti gli uomini a scoprire percorsi di solidarietà e di limitazione della propria volontà di dominio [5]. E dunque la fragilità possiamo definirla come un elemento vitale che si costituisce come appello al servizio amorevole, al dono e alla reciproca dedizione: «nella fragilità vi è una vocazione che è un appello alla socialità nella forma della solidarietà. La fragilità ha in sé il potere di sollecitare una risposta» [6]. Anche il passaggio dalla lettura biblica al versante più strettamente teoretico, può dare conto dell’apertura ontologica dell’uomo all’Altro, all’infinito di Dio e all’altro essere, come esito dell’esperienza del limite e della finitezza. Come già accennato, viene così sostanzialmente posta in secondo piano la teologia che leggeva malattia e fragilità nell’ottica della colpa, anzi del peccato, come decadimento dalla situazione ideale dell’Eden, la “perdita dei doni preternaturali” [7]. Non è possibile evitare di rilevare che, comunque, se da un lato questa elaborazione alleggerisce l’esperienza cristiana dal pesante fardello di un legame eccessivo tra fragilità e colpa, dall’altro lato vi è il rischio che la teologia non offra parole per gestire quello che sembra un inevitabile movimento della psiche collettiva: di fronte al male, la prima domanda resta «che male ho fatto?», «che male abbiamo fatto?». È facile comprendere, allora, il perdurante fascino di teorie e di predicazioni per cui la malattia e i mali stessi sarebbero frutto di una punizione divina; magari per i “peccati contro natura” che nell’immaginario cattolico sembrano restare più gravi dei peccati contro i poveri, ad esempio, come Papa Francesco più volte ha ripetuto. La fragilità appare come elemento costitutivo della condizione corporea dell’uomo, che tocca giusti e ingiusti (cfr. Mt 5,45), per il semplice fatto che siamo uomini e non entità divine. Pertanto, l’approccio alla fragilità fisica, come anche quella morale o spirituale, fa parte della presa in carico dei condizionamenti corporei e sociali entro cui si sviluppa l’esistenza. E in tal maniera si offre seguito alla visione unitaria dell’uomo come spirito incarnato, non perché egli viva in una condizione di punizione o decaduta, ma perché queste sono le condizioni che istituiscono la sua risposta libera e responsabile di fronte alla chiamata a trascendersi. Questa chiamata va al cuore dell’antropologia teologica, istituendo quella che taluni chiamato libertà teologica, ovvero la già evocata possibilità di prendere una posizione fondamentale di fronte a Dio [8].

Imparare ad abitare la fragilità nella Chiesa

Nella lettera Francesco continua: “Vorrei incoraggiare lei e tutti coloro che dedicano lavoro e intelligenza a informare, attraverso strumenti di comunicazione che ormai uniscono il nostro mondo in tempo reale: sentite tutta l’importanza delle parole. Non sono mai soltanto parole: sono fatti che costruiscono gli ambienti umani. Possono collegare o dividere, servire la verità o servirsene. Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra. C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità”.

Le parole hanno un grande potere e questo potere deve essere sfruttato a servizio della verità. Nel periodo della malattia del Pontefice molte parole sono state spese a discapito della verità e anzi, al servizio di una incitazione di teorie complottiste e generalmente di poca chiarezza. Il bisogno di riflessione e di pacatezza, di senso della complessità richiamato da Francesco aprono ad una problematica: la fragilità della Chiesa che bisogna imparare ad abitare. Questa riflessione può orientarsi certamente in una doppia via, una prima che porta ad un discernimento delle fragilità alla luce della fede cristiana ed una seconda, forse più complessa che è correlata alla riflessione stessa e che sfocia in un interrogativo, perché la Chiesa è fragile?

Certamente non esiste una risposta univoca. Un primo aspetto di fragilità si può rinvenire nelle strutture o nei processi organizzativi, sicuramente. Ma altresì fragilità potrebbero individuarsi anche nella coscienza collettiva o nell’identità collettiva, dunque un aspetto più soggettivo e meno pragmatico, rispetto al primo. Le fragilità della Chiesa, allora comprendiamo che possono derivare da realtà diverse e diversificate, possono riguardare fenomeni differenti che germogliano su altrettante differenti matrici e molteplici fattori. Elementi che lasciano concludere una difficoltà oggettiva di poter operare una riduzione ad unum della problematica. Forse a questo si riferisce il Pontefice nell’affermare il bisogno di una comprensione del senso di complessità, di riflessione, ma pure di pacatezza. Ancor più comprensibile se consideriamo che quanto vale per la Chiesa certamente e a maggior ragione varrà per la società contemporanea. Come, allora, imparare ad abitare le fragilità della Chiesa?

Francesco lo suggerisce chiaramente proprio tra le righe delle sue parole. C’è necessità di riflessione. La prima chiave di lettura apre all’aspetto culturale che la Chiesa e la società vivono. Abitare la fragilità significa “organizzarsi” per poter colloquiare con un mondo e una Chiesa che si confrontano con la cultura della nuova generazione, impoverita di molto, per alcuni aspetti, ma ricca di possibilità, per altri. C’è necessità di pacatezza. Il secondo aspetto suggerito dal Papa riporta ad un secondo livello di fragilità che è la resistenza alla chiamata all’essere Chiesa in pienezza. La pacatezza porta i suoi frutti perché con essa si arriva a poter scalfire anche la resistenza più dura, la mitezza del cuore porta ad ereditare la terra, dice il Signore (cfr. Mt. 5,5). La terza chiave abitativa delle fragilità della Chiesa sta in quella necessità di complessità, con cui il Papa termia la terna di impellenze. La complessità della situazione porta a guardare anche alla fragilità come una chance per restituire alla Chiesa un volto nuovo. Anzi, per meglio dire, un volto rinnovato.

La fragile consistenza della Parola

Una parola è cosa effimera e fragile, ma allo stesso tempo enormemente consistente. Una concezione quasi ossimorica che ci fa comprendere, tuttavia la fragile onnipotenza di un Dio che si rivela e si fa conoscere proprio attraverso la Parola, mezzo con cui – incarnandosi – si rivela all’umanità nel Figlio. Sarà per questo che Francesco, forse, afferma con determinazione che le parole “non sono mai soltanto parole: sono fatti che costruiscono gli ambienti umani”. Sono fatti che costituiscono, così come fatto concreto è la Parola di Dio. Ma in che modo la Parola di Dio parla alla Chiesa di oggi? E se lo fa come la si può distinguere? Serve certamente un udito attento, perché, come detto la parola è fragile, ma al contempo consistente. Non si pretende di rispondere con assoluta certezza alla domanda, ovvio, tuttavia si tenta di offrire uno spunto.

Sembra utile una riflessione di tal genere: la forza salvifica e trasformante della Parola di Dio opera oggi nella Chiesa in due direzioni: la prima è una direzione polemica e critica, la seconda una direzione costruttiva, «edificante», nel senso biblico. La funzione critica della Parola la vedrei indicata nel Vangelo di Marco (7, 8ss), quando Gesù dice: messo da parte il comando di Dio vi siete attaccati alle tradizioni umane; rendete vani i comandi Dio per far state in piedi le vostre tradizioni. Alla luce di questa parola del Signore possiamo constatare nella Chiesa oggi una critica crescente, talora tumultuosa, estesa anche a ciò che veniva tramandato come volontà di Dio assoluta. C’erano certamente cose che parevano quasi intoccabili, ed erano di fatto semplici consuetudini, applicazioni della parola di Dio ad una determinata epoca. Si attua oggi nella Chiesa, in maniera talora drammatica, questo discernimento fra «la Tradizione» e «le tradizioni», discernimento che del resto si deve fare in ogni Chiesa, in ogni confessione. Ma nel cattolicesimo di oggi esso assume un aspetto particolarmente inquietante. Siamo tutti un po’ scossi da questa crisi di discernimento che viene prodotta in noi dalla forza della Parola di Dio. È un giudizio critico quello nel quale siamo tutti immersi, e che-evidentemente ha i suoi pericoli. Prima di tutto perché può travolgere nella sua critica la stessa Parola del Signore. Ad un certo momento, prendendo. troppo gusto al gioco, le esigenze assolute della santità divina possono venire scambiate con proiezioni umane e quindi essere messe da parte. È questo il rischio grave del momento che stiamo vivendo. Inoltre anche le tradizioni umane hanno un loro valore; Gesù non le condanna come tali, ma in quanto sono pretesti di opposizione al comando divino. Quindi non si può col semplice richiamo al Vangelo rifiutare in blocco ogni consuetudine ed ogni tradizione. In realtà in qualunque situazione avremo sempre un certo modo di vivere fondato su alcune consuetudini (più o meno recenti), modo contingente e modificabile, ma non dispensabile, perché senza consuetudini cadono le norme del vivere comune. Tuttavia è importante riconoscere che la Parola. di-Dio opera questa crisi e questo discernimento con grande forza nel momento presente della Chiesa.

Cosa è Tradizione e cosa nostre tradizioni a cui siamo legati perché così si è sempre fatto? È anche e soprattutto questo la fragile irruenza del Pontificato di Francesco.

[5] Cfr. Laudato si’, nn. 64, 78, 80, 83, 136, 200. Su questo, si veda la ripresa del “principio di responsabilità” di H. Jonas, in C. Theobald, «Mutazioni dell’umano – sfida per la teologia», in associazione teologica italiana, Ripensare l’umano? Neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia, Glossa, Milano 2021, 37-64.

[6] L. Manicardi, Fragilità, Edizioni Qiqajon, Magnano (Bi) 2020, 7.

[7] Cfr. L.M. Bucci, Teologia della malattia. I tentativi dei teologi del Novecento, Glossa, Milano 2018.

[8] Cfr. G. Angelini, La norma morale e il vero senso della libertà, in «Teologia», 18 (1993), 323-330.