«Senza vulnerabilità, senza limiti, senza ostacoli da superare, non ci sarebbe vera umanità» [1]

Con questa breve, ma significativa espressione del Pontefice, vorremmo sintetizzare quanto egli stesso afferma su quello che potremmo definire un Magistero della fragilità, un magistero che in questi ultimi tempi sta incarnando con la malattia che lo vede ricoverato da circa un mese. D’altro canto nello stesso Angelus di ieri, domenica 16 marzo, ricorda che nella malattia nulla impedisce di amare e di pregare ed esorta a guardare alla sofferenza come riflesso della lice di Dio [2].

Il tema della fragilità si pone dinanzi al cristiano come un punto scottante, ma allo stesso tempo anche impellente. Si pone come specchio che porta ognuno a guardarsi dentro e a riconoscersi assolutamente umano. È l’insegnamento che Pietro, oggi, sta dando alla Chiesa: nessuno, neppure il Vicario di Cristo brilla di luce propria, nessuno può fare a meno dell’altro, nessuno si può salvare da solo. È in questo momento di sofferenza del Pontefice che comprendiamo la preziosità delle parole che, Cardinale, pronunciò alle Congregazioni generali di dodici anni fa, alla vigilia della sua elezione: «il male peggiore» in cui può incorrere la Chiesa, la «mondanità spirituale». Il rischio di una Chiesa che «crede di avere luce propria» contando sulle proprie forze, sulle proprie strategie, sulla propria efficienza, cessando così di essere il mysterium lunae, cioè di riflettere la luce di un Altro, di vivere e operare sorretta e portata soltanto dalla grazia di Colui che ha detto: «Senza di me non potete far nulla».

E così lasciamoci guidare da Francesco e da quanto ci sta insegnando in questa malattia per comprendere l’importanza di riconoscersi fragili dinanzi al Dio della vita.

Dalla ferita la bellezza

Tutti conosciamo la bellezza delicata di una perla, eppure non tutti sanno che quella delicata bellezza nasce da una ferita, un vulnus che colpisce l’ostrica. Laddove la conchiglia è inabitata dall’impurità che ferisce allora produce bellezza, se l’ostrica non fosse ferita e la sua fragilità esposta, non produrrebbe alcuna perla, dunque quest’ultima altri non è che una ferita cicatrizzata. Ognuno di noi vorrebbe essere “puro”, vorrebbe non essere inabitato da alcuna impurità, vorrebbe non essere esposto a fragilità alcuna, come un’ostrica vuota, ma questo non ci è dato. Ciò che ci fa male, ciò che è distruttivo, è l’idea di dover essere in un altro modo; che, per essere accettati da noi stessi, dagli altri e da Dio, non dovremmo essere abitati da impurità. E se pure alcuni si considerassero tali, si pensassero estranei a qualsiasi fragilità, ciò non significherebbe che non siamo mai stati feriti, ma solo che non lo riconosciamo, non riusciamo ad accettarlo, che non abbiamo saputo perdonarci e perdonare, comprendere e trasformare, avvolgere le nostre ferite con quella madreperla, che fuori di metafora è l’amore, rimanendo semplicemente poveri e terribilmente vuoti.

È fondamentale giungere a comprendere l’importanza – in noi e fuori di noi, nelle nostre relazioni – della presenza dei limiti, delle ferite, delle zone d’ombra; capire, alla luce del messaggio evangelico, che tutto ciò che del nostro ed altrui mondo interiore è segnato dall’ombra e dal limite, è l’unica nostra ricchezza, e che proprio lì è possibile fare esperienza della nostra salvezza. Tutto può essere trasformato in grazia, persino il peccato, diceva Agostino. Persino la nostra sessualità ferita e le nostre nevrosi, aggiungeremo noi, a condizione di farne un’occasione per aprirsi, per accogliere e condividere. Avremmo perciò torto a disprezzarle. Dobbiamo invece imparare a farne buon uso. Sono materia di santità».

In una rilettura cristiana, la salvezza – o santità- cosa sarà dunque? Semplicemente, e finalmente, renderci conto della nostra verità, giungere a vivere ciò che nella spiritualità viene chiamata umiltà; renderci conto insomma che siamo esseri feriti, limitati, fragili, ma al contempo oggetto dell’“amore folle” di un Dio che – proprio perché siamo fatti così – viene a visitarci e ad inabitarci.

Gesù fa calare le maschere

Diverremo umani quando accoglieremo reciprocamente la nostra umanità e accogliere la nostra umanità significa riconoscere le nostre fragilità, reciprocamente.

Se accostiamo la Parola di Dio, rimaniamo stupiti dal fatto che essa pare essere uno splendido Elogio della vita imperfetta. Il procedimento non è dal meno al più, bensì dal più al meno. Tutto pare guastarsi immediatamente. Altro che perfezionismo morale. A ricordarci in maniera eminentemente sapienziale, che senza limite e senza conflitto non c’è storia, e tanto meno storia della salvezza. Letteralmente in Genesi abbiamo: «E disse Iod Elohim “Non è bene essere l’Adam lui solo: farò per lui un aiuto che gli sia contro”» (Gn 2, 18). Dio ha appena collocato Adam nel giardino di Eden e ne avverte la solitudine, perché conosce i desideri e le mancanze della sua creatura prima ancora che essa stessa li possa sentire e formulare. E gli pone accanto un «tu» che ha la funzione di essergli contro, in modo che in-contrandolo (ovvero in e scontrandosi) possa relazionarvisi e in questo modo diventare pienamente sé stesso. L’ostacolo è la condizione perché la luce possa risplendere; l’attrito è la condizione perché il movimento possa verificarsi; il peccato è la condizione perché Dio possa rivelarsi per quel che è, e Dio è solo amore che prende il nome di misericordia. Va da sé che raggiungeremo la “santità”, come si è poc’anzi accennato, non quando tutto questo mondo umbratile che ci portiamo dentro scomparirà, ma quando in tutto questo sperimenteremo la presenza di Dio che viene a farci visita e a manifestarci il suo amore. Il Vangelo è una continua memoria dell’incarnazione; il Dio fattosi accanto non è venuto a toglierci l’inadeguatezza, la fragilità, il limite, ma a liberarci dalla paura che tutto questo esercita su di noi, perché non siamo schiacciati sotto questo peso immane. Occorre avere il coraggio e la grazia di restituire alle nostre ferite il diritto di cittadinanza. I rapporti con noi stessi e la nostra vita quotidiana (sociale, familiare, relazionale) diverranno «paradisiaci» quando riusciremo ad accoglierci ed amarci non malgrado, ma attraverso tutte le nostre ferite e le nostre debolezze. Una comunità – sia essa civile, familiare, religiosa – sarà un ‘paradiso’ non quando tutti saranno perfetti e non vi saranno più tensioni, bensì quando ciascuno potrà finalmente gettare via la maschera che gli copriva la sua vera identità, perché si sentirà accettato e amato così com’è; quando limiti, peccati, ferite e tradimenti non sono più occasioni di divisione e maledizioni, ma luoghi dove potersi amare e perdonare [4].

La malattia della perfezione

L’idea malata di perfezione inficia tutto il nostro mondo relazionale: apparire agli altri perfetti, non macchiati da limiti o fragilità, ovvero vivere attraverso quelle performance che essi s’aspettano da noi e che ci rendono ben accetti, ben voluti. Amati. Questo lo impariamo sin da piccoli verso i genitori, per poi viverlo con gli insegnanti, gli educatori, i datori di lavoro, il proprio partner, noi stessi e Dio. Ma non si può vivere una vita così; non si può resistere in un continuo sforzo di mostrarsi adatti, performanti, perfetti, per rassicurare gli altri al fine di far loro piacere. Il vero dramma per il cristiano è il desiderio d’essere performanti anche dinanzi a Dio. Abbiamo fatto del cristianesimo la religione del tendere al perfezionismo morale – confondendolo con la santità –, come se fosse l’unica condizione per ottenere l’amore di Dio e i suoi doni. Ma l’unico dono che Dio potrà concedermi non sarà altro che se stesso, ovvero: Amore, perdono e misericordia. E tutto questo potrà donarmelo solo quando mi riconoscerò necessitante di amore, peccatore e misero.

Il cuore della fede cristiana

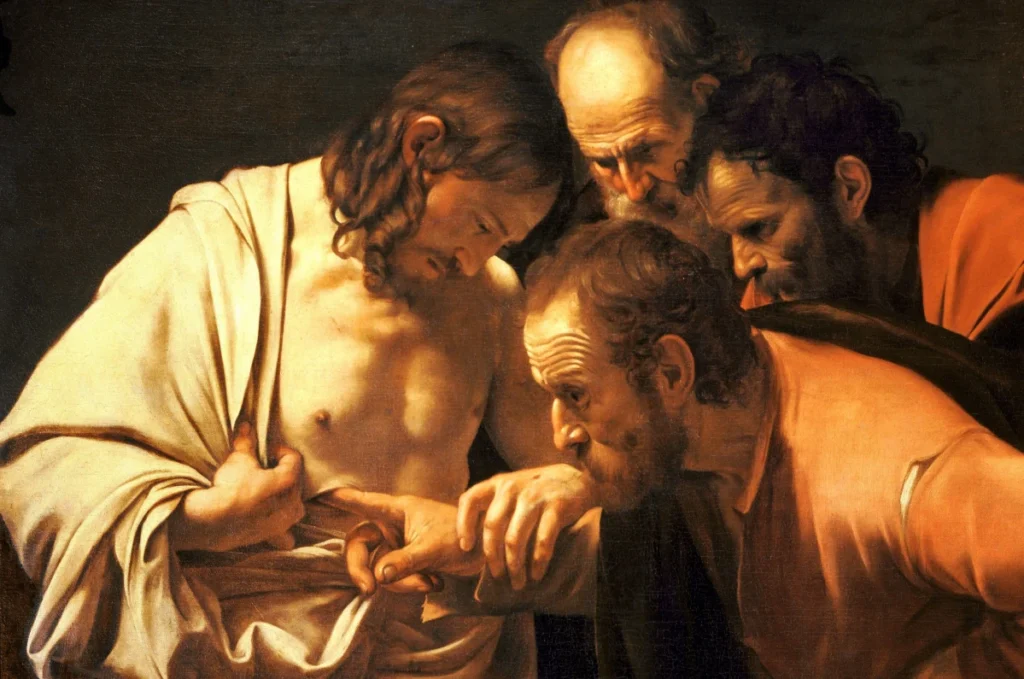

Stiamo vivendo il tempo della Quaresima, che ci conduce al cuore della fede cristiana: l’autopresentarsi di Cristo risorto che si manifesta nella gloria con i segni delle ferite e della fragilità vissuta. Ma tutta la vita di Gesù ci insegna a far tesoro delle fragilità. Il pianto di Gesù alla morte di Lazzaro è un tratto di fragilità aperto alla speranza, ma nell’imminenza della sua morte non viene preservato dall’angoscia; prima dell’esperienza della pasqua dimostra chiaramente di avere scelto la via della debolezza e della fragilità, quella che passa per la croce e la morte. Non l’esenzione dalla fragilità, ma il suo attraversamento nel segno della fedeltà al Padre, costituisce il compimento umano, realizzato da Gesù e donatoci come salvezza. Egli, il Risorto, si dà a riconoscere mostrando le ferite della passione e della morte: mostrò loro le mani e il costato ( Gv 20,20); guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io ( Lc 24,39 ). Lo Spirito non toglie la fragilità, ma la rende luogo di manifestazione della sua potenza, che apre alla relazione e al dono. Anche il Signore, dunque mostra la sua fragilità. Il racconto del Getsemani è uno dei pochi che indulge nella descrizione dei sentimenti di Gesù: «E disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte”» (26,38). La psyché nella tradizione biblica non indica però l’anima come nella filosofia greca, ma la vita. L’espressione di Gesù appare enigmatica: significa che egli è desideroso di morire? Risulta chiaro dal contesto il senso delle sue parole: in questo momento egli è pervaso da una dinamica di morte. Si potrebbe oggi dire, usando una terminologia moderna di tipo psicologico, che si trovava in una fase depressiva acuta. Chi infatti è in tale condizione vive sensazioni di morte. “Restate qui e vegliate con me”. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice!”» (26,3839). Questa è la prima di tre preghiere di Gesù, tuttavia soltanto due sono rese verbalmente. Il numero ha di sicuro una valenza simbolica inequivocabile per indicare la preghiera perfetta, espressa in un momento cruciale, terribile. Il testo presenta Gesù nel suo andirivieni tra il Padre e i discepoli. Le parole della prima preghiera contengono la richiesta dell’alienazione dalla strada della sofferenza, della croce. Gesù non è desideroso di andare a morire per essere glorificato come un martire. Pertanto Gesù al Getsemani, pervaso da un’emotività molto accentuata perché carica di angoscia, rivolge a Dio una preghiera affinché gli sia risparmiato un destino difficile. In questo racconto la descrizione della figura di Gesù è molto umanizzata. L’appellativo «Padre», con cui egli si rivolge a Dio, descrive la relazione confidenziale e quindi intima tra questi e Gesù. In un momento così tragico Gesù non sente Dio come un nemico, un oppositore, una figura assente. Il suo rapporto con Dio non dipende dagli accadimenti, tanto meno da un’emozionalità esasperata, a differenza di chi invece fa variare la sua relazione con Dio in base alla sua fragilità sentimentale. «Non come voglio io, ma come vuoi tu!» (26,39). Se prima Gesù aveva guardato il suo futuro solamente dal suo punto di vista, dopo essere entrato in un clima di preghiera, sovverte il suo giudizio.

La preghiera nella fragilità

Questa è la grande funzione della preghiera. Il racconto descrive non soltanto la preghiera di Gesù, ma un modello di orazione per i discepoli. Si entra in essa con tutti i propri problemi, le proprie sofferenze, ed essa assume una funzione purificatrice, portando a sintonizzarsi con il piano di Dio. La preghiera deve condurre al superamento dell’emozionalità e della vulnerabilità che ne deriva, evidenze della fragilità che pervade tutta l’esistenza umana, e portare a una sintonia con il progetto del vangelo. Gesù abbandona la preghiera per dedicarsi ai suoi discepoli: «Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati» (26,40). Il sonno indica estraneità, quindi la loro incapacità di immedesimarsi nella vicenda di Gesù. Se Gesù avesse fatto dipendere la sua decisione dai sentimenti, non avrebbe affrontato la morte. Gesù poteva avere più vie di scampo, ma non le accetta proprio a motivo dell’esperienza vissuta nella preghiera. Per Gesù, soccombere alla tentazione voleva dire rimanere nella propria soggettività guardando solo al proprio interesse, ai propri sentimenti. Questo vale per tutti: si arriva alla preghiera con problemi particolaristici o con le proprie sofferenze, per giungere a una visione oggettiva della vita. La fragilità di Gesù consiste pertanto nella sua corporeità (26,41). Egli è umano e, di fronte a un percorso terribile come quello che gli si prospetta, ha avuto la tentazione di sottrarvisi. Le parole di Gesù nella seconda preghiera sono un possibile oggetto di grande fraintendimento, perché il lettore potrebbe ritenere che la volontà di Dio corrisponda alla sua morte, un Dio violento che richiede l’uccisione del figlio per salvare l’umanità (26,42). La morte di Gesù, com’è evidente dai resoconti evangelici, è il risultato di decisioni prese su di lui da parte dei capi religiosi e politici. La volontà divina è invece che Gesù non venga meno né alla fedeltà verso Dio stesso, né a quella nei confronti degli uomini. Tenendo ferma questa duplice fedeltà, Gesù intraprende una scelta storica, risultato della sua interpretazione. La morte di Gesù non è determinata da Dio, né Dio suggerisce agli uomini di far morire Gesù. Questo evento dipende esclusivamente da progetti umani. «Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti» (26,43) . Gesù ritorna nuovamente dai discepoli. La loro estraneità è incorreggibile e sarà dimostrata alla fine, quando tutti fuggiranno. È l’acme del distacco da parte dei discepoli. La missione di Gesù messia, riportata dalla tradizione evangelica, palesa una salvezza che non è tale se non passa attraverso l’esperienza della fragilità: la morte, che si declina nelle varie esperienze negative riservate dalla vita, può condurre alla risurrezione.

per altri articoli> https://www.legraindeble.it

PAPÀ FRANCESCO> https://it.m.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco

[1] Francesco PP., Messaggio in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, celebrata oggi, 3 dicembre 2022.

[2] Cfr. Francesco PP., Angelus, domenica 16 marzo 2025.

[3] André Daigenault, La via dell’imperfezione, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2012, 17.

[4] cfr. P. Squizzato, Elogio della fragilità, 13 dicembre 2013.